病魔の伝承、まじない…そしてアマビエ考察

- 2020/01/19

- narichan

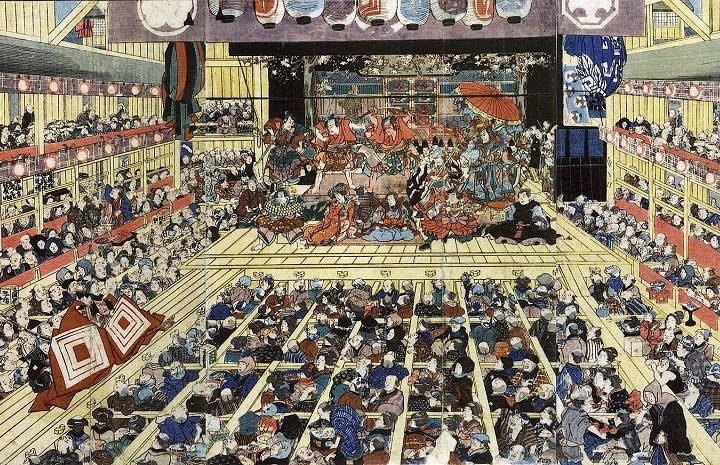

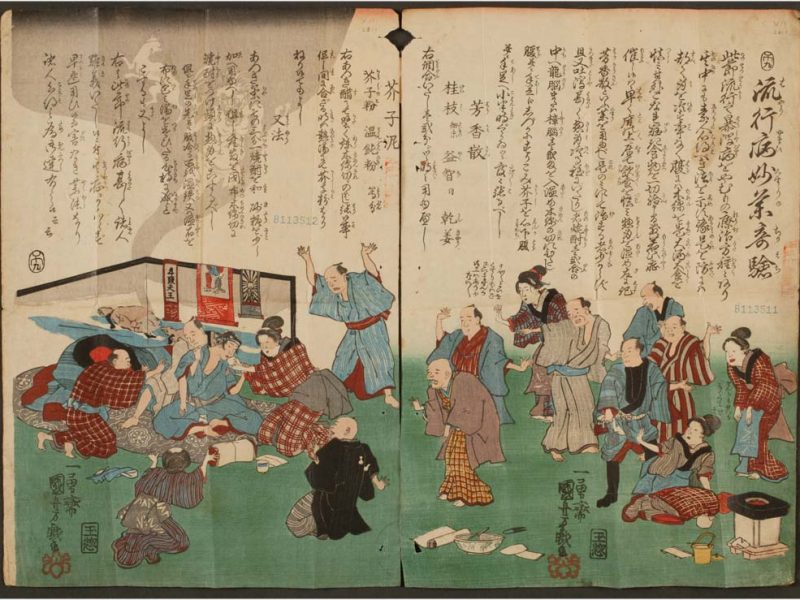

江戸時代、人々を苦しめた疫病は、主に「天然痘」「はしか」「水疱瘡」の3つで、特に天然痘は、毎年のように流行し、人々の命を奪ってきました。また、幕末近くになると、西洋との接触も活発になってきたため、「 …

江戸の疾風1…非常の人、平賀源内

- 2017/10/22

- narichan

人とは違う事が見え、人とは違う事を考え、人とは違う事をやる。それが発明家です。太平の世だった江戸時代でも、そんな発明家が生まれました。人々の間を疾風のように過ぎ去り、驚きと共にその印象を強く人々に残し …

江戸の疾風2…からくり半蔵

- 2017/10/23

- narichan

江戸時代、本来は門外不出のはずの発明の類を出版し、ベストセラーとなった「機巧図彙(からくりずい)」という本があります。そして、幕末から明治にかけての発明家たちに大きな影響して与えました。今回は、この書 …

江戸の旋風3…からくり伊賀七

- 2017/10/28

- narichan

幕末の少し手前の時代のことです。さまざまなからくりを発明し、驚きと共にその印象を強く人々に残していった者が筑波に現れます。今回は、「からくり伊賀七」と呼ばれた飯塚 伊賀七(いいづか いがしち)の話です …

江戸の疾風4…小惑星になった男一貫斎

- 2017/11/18

- narichan

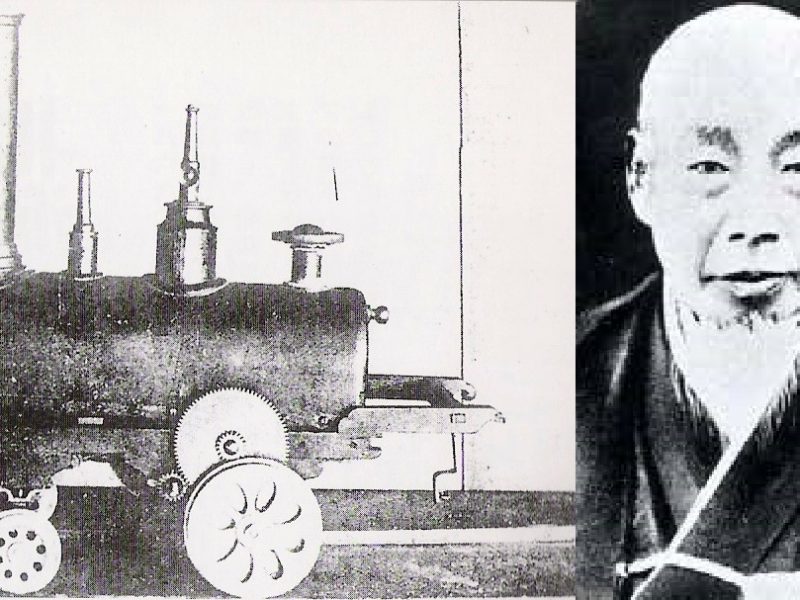

長い間続いていた決まりごとを破っていくのは並大抵のことではありません。今回は、200年ほども続いた決まりごとを、自分の才覚で打ち破っただけでなく、次々と人々を驚かせる発明した鉄砲鍛冶、国友一貫斎の話で …

江戸の疾風5(最終回)…からくり儀右衛門

- 2017/12/02

- narichan

江戸後期にからくり人形の職人として人々を驚かせ、その後、明治にかけ次々と発明を行い、人々の生活を変えていった人物がいます。「江戸の疾風」の最終回は、「からくり儀右衛門(ぎえもん)」と呼ばれた田中久重( …

マグネシアの石1…遠い国マグネシア

- 2017/08/19

- narichan

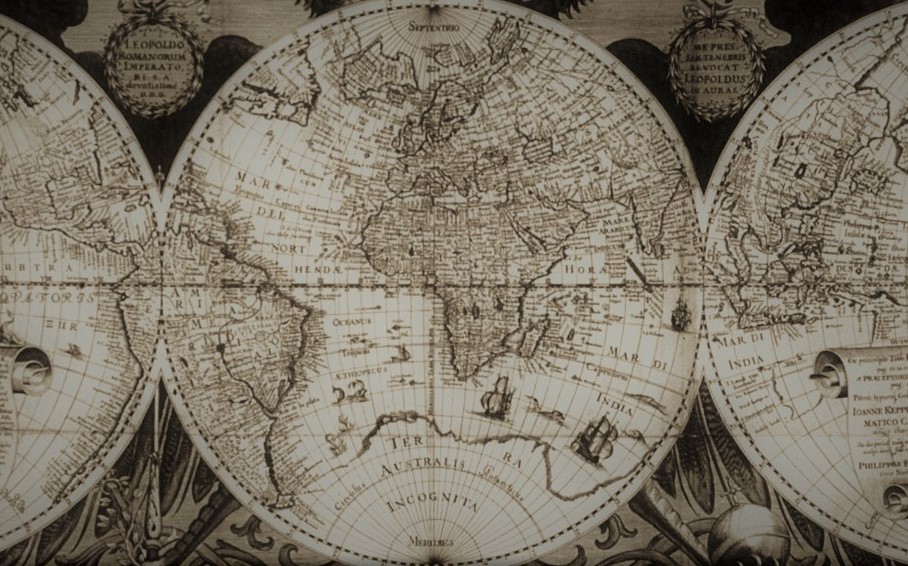

マグネシア(Magnesia on the Maeander)は、小アジアの西部(現トルコ共和国西部) に紀元前7世紀頃にあったリディアと呼ばれた王国の町の一つです 。当時、メアンデル川(現在のメンデ …

マグネシアの石2…大きなパズルを解いた吉宗

- 2017/08/30

- narichan

紀元前7世紀頃、小アジアの西部(現トルコ共和国西部) にマグネシアという町がありました。 そこでは磁性を帯びた不思議な石が産出され、 人々はその石のことを「マグネシアの石」と呼んでいました。 その後、 …

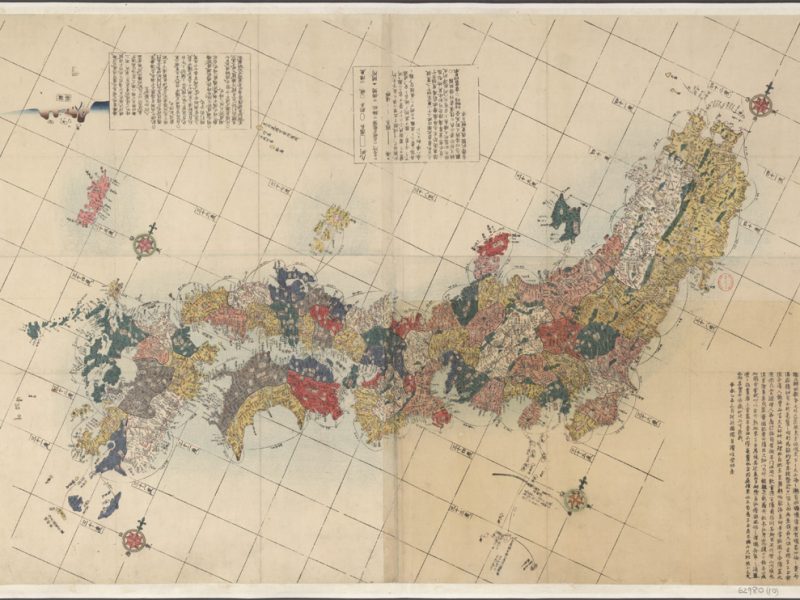

マグネシアの石3…情報収集だけで日本地図を作った男、長久保赤水

- 2017/09/10

- narichan

江戸時代、地図作成に方位磁石(マグネシアの石)はなくてはならない重要なツールでした。ところが、長期間に渡る情報収集と解析だけで、詳細な日本地図を作成した男がいました。松岡七賢の1人と呼ばれ、農村出身の …

マグネシアの石4…伊能忠敬

- 2017/09/22

- narichan

今回は、人工衛星も飛行機もなかった時代に、驚異的な精度の日本地図を製作した伊能忠敬(いのう ただたか)の物語です。紀元前7世紀頃、小アジアの西部(現トルコ共和国西部) にマグネシアという町がありました …