新着情報

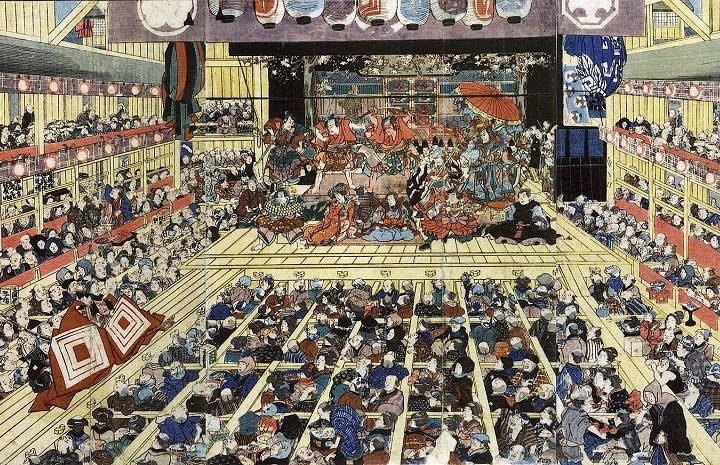

團十郎襲名の意味

今日は、戯言だと思って聞き流してください。 医学が未発達だった江戸時代、人々は、さまざまなものでゲンを担いだり、まじないをして、心を休めて来ました。そして、その極めつけの一つが、市川團十郎の「 …

続きを読む江戸の鬼小町 時封じの杖

江戸の鬼小町 時封じの杖玲野 謙(著)2020年 4月1日 amazon kindle版 発売開始 1800年代の江戸を舞台に、『江戸の鬼小町』と呼ばれた佐奈、千葉道場の師範代の重太郎、そして坂本龍 …

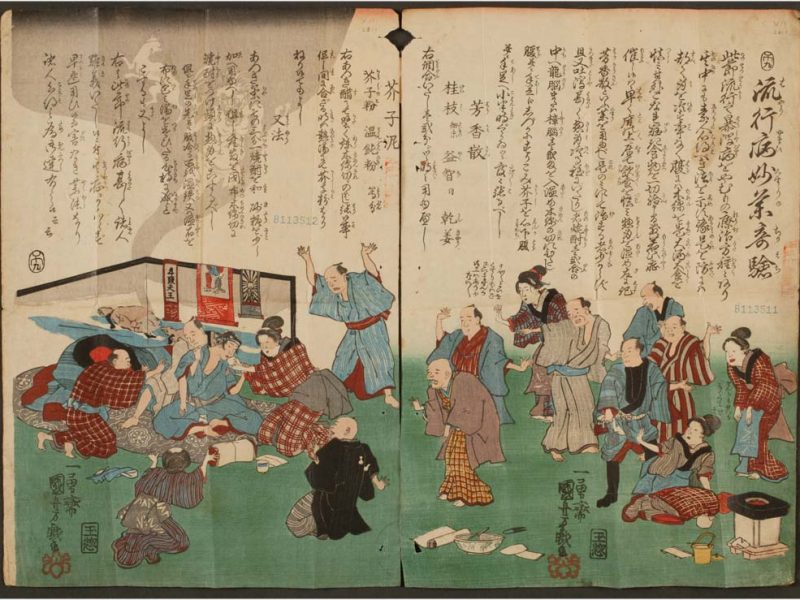

続きを読む病魔の伝承、まじない…そしてアマビエ考察

江戸時代、人々を苦しめた疫病は、主に「天然痘」「はしか」「水疱瘡」の3つで、特に天然痘は、毎年のように流行し、人々の命を奪ってきました。また、幕末近くになると、西洋との接触も活発になってきたため、「 …

続きを読む御役三病とコロリ

日本における疫病の最初の記録は、「続日本書紀」の天平7年(735年)の天然痘が最初とのことです。以降、幾度となく、人々を苦しめてきましたが、江戸時代になると、商人や武士の行き来が活発になったため、そ …

続きを読む深大寺…蕎麦と鬼太郎と

深大寺の創建は、遠く奈良時代、天平5年(733年)といわれ、東京都では、浅草寺(推古天皇36年(628年))に次ぐ古刹です。でも深大寺というと、やはり蕎麦ですね。深大寺は、国分寺崖線沿いにあるため、 …

続きを読む不忍池周辺を散策…蓮の花を求めて

この季節になると咲く蓮の花は、遠い昔から親しまれてきました。江戸時代も、不忍池の蓮の花は江戸随一の名所ということで、有名だったようで、数多くの浮世絵で残されています。今日は、朝から気温が34度と予報 …

続きを読む市谷亀岡八幡宮…道灌が建立

文明11年(1479年)、太田道灌(※)が江戸城の守神として鎌倉の鶴岡八幡宮(※)から分霊して、今より少し南側に祀ったのが始まりです。そして、寛永13年(1636年)頃に江戸城の外堀が出来た時、現在 …

続きを読む住吉神社…江戸湊の守護神

摂津の佃村(大阪市淀川区佃)から移住(※)してきていた佃島の住民が、正保3年(1646年)に、故郷の住吉三神を祀ったのが「住吉神社」の始まりとされています。 ※摂津の佃村から移住 本能寺へ変の時、徳川 …

続きを読む花園神社…芸能の神様もいる

徳川家康は、天正18年(1590年)江戸へ入府しましたが、この神社は、もうその時には既にあったと言われています。また、寛政年間に移転する際に、尾張藩より拝領した場所が、種々な花が咲き乱れる花畑だった …

続きを読む品川神社…一粒萬倍の泉

品川神社は、非常に歴史の古い神社です。平安時代末期の文治3年(1187年)に、安房国の「洲崎明神(※)」の「天比理乃咩命(あまのひりのめのみこと)」を勧請して祀り、当時は「品川大明神」と呼ばれていま …

続きを読む富岡八幡宮…神輿深川

富岡八幡宮は、寛永4年(1627年)の江戸時代初期の頃に創建された非常に歴史のある神社です。そして、東京で最大の八幡神社でもあります。また、深川八幡祭と呼ばれる例祭は、「神輿深川、山車神田、だだっ広 …

続きを読む